庐阳学前教育集团麓湖融光园:秋意浓浓 恰如其分

秋分日,是秋季三个月(约九十天)的中分点。"秋分"中的 "分"为"半"之意。秋分日在每年公历的9月23日后,地球到达黄经180度时,太阳在这天几乎直射地球赤道,全球各地昼夜等长。秋分时节,我国大部分地区已经进入凉爽的秋季,南下的冷空气与逐渐衰减的暖湿空气相遇,产生一次次的降水,气温也一次次地下降。

一候雷始收生,鲍氏曰:雷,二月阳中发声,八月阴中收声,入地则万物随入也。古人认为雷是因为阳气盛而发声,秋分后阴气开始旺盛,所以不再打雷了。因此,雷声不但是暑气的终结,也是秋寒的开始,更是万物开始衰败的征兆,天气也逐渐阴冷寒凉。二候蛰虫坯户,《礼记》注曰:坯,益其蛰穴之户,使通明处稍小,至寒甚,乃墐塞之也。由于天气变冷,蛰居的小虫开始藏入穴中,并且用细土将洞口封起来以防寒气侵入。三候水始涸,《礼记》注曰:“水本气之所为”,春夏气至,故长,秋冬气返,故涸也。是说此时降雨量开始减少,由于天气干燥,水汽蒸发快,所以湖泊与河流中的水量变少,一些沼泽及水洼处便处于干涸之中。

竖蛋每到秋分,民间都有“立蛋”的传统习俗,玩法简单且富有趣味:选择一个光滑匀称的新鲜鸡蛋,轻轻地在桌子上把它立起来。据说这一传统用以庆祝秋天的来临,寄予了对生命、生育的敬畏和崇敬之情。

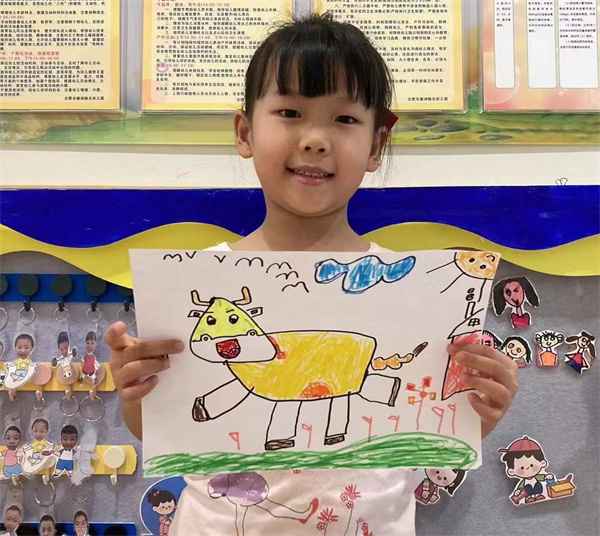

送秋牛,秋分时节,民间挨家挨户送秋牛。所谓“秋牛”是把二开红纸或黄纸印上全年农历节气,还要印上农夫耕田的图样,美其名曰“秋牛图”。送图者都是民间能言善辩、能歌善舞之人,主要说些秋耕吉祥、不违农时的话,每到一家便是即景生情,见啥说啥,说得主人乐呵呵,捧出钱来交换“秋牛图”。言词虽然即兴发挥,随口而出,但句句有韵动听。民间俗称“说秋”,说秋之人便叫“秋官”。

粘雀子嘴,秋分这一天每家都要吃汤圆,而且还要把不用包心的汤圆十多个或二三十个煮好,用细竹叉扦着置于室外田边地坎,名曰粘雀子嘴,免得雀子来破坏庄稼。

放风筝,秋分期间还是孩子们放风筝的好时候,这个时候气候宜人,风力适中。尤其是秋分当天,甚至大人们也参与。风筝类别有王字风筝、鲢鱼风筝、眯蛾风筝、雷公虫风筝、月儿光风筝等,其大者有两米高,小的也有二、三尺。

秋季早晚温差大,应根据天气变化和每个人的体质情况,及时增减衣物,预防风寒。但也不必过早“多穿衣”,应注意耐寒锻炼,也就是常说的“秋冻”。

由于人的肌肉韧带在气温下降的环境中会反射性地引起血管收缩,肌肉伸展度明显降低,关节生理活动度减小,神经系统对运动器官的调控能力下降,因而极易造成肌肉、肌腱、韧带及关节的运动损伤。因此,在每次运动前一定要注意做好充分准备活动。还要要养成早睡早起的好习惯。秋日清晨气温低,应根据户外的气温变化增减衣服。在锻炼时不宜一下子脱得太多,应等身体发热后,方可脱下外衣。

秋日分两半,一半是你一半是阳光,一步一成长,一岁一平安,愿我们在秋风里,播撒爱与阳光,收获纯真与善良

图片:陈方圆

文字及编辑:陈方圆

初审:张晓颖

复审:赵婉

终审:徐浩男

(建议使用1024×768以上分辨率 IE8.0及以上版本浏览器)

皖公网安备 34010302000576号

皖公网安备 34010302000576号开办者名称:合肥市庐阳区电化教育协会