庐阳实验幼儿园教育集团红玺台总园:【玺“戏”故事】一方素布 扎染彩虹梦

扎染作为民间传统的艺术形式,具有极高的文化底蕴和艺术价值,且从扎到染都具有丰富的创造性,当孩子与扎染相遇,将会发生怎样的故事呢?让我们一起跟随大三班的孩子们一起走进扎染,一同感受中国民间传统技艺的魅力......在开展“大中国”主题教育活动时,老师带着孩子们一起了解中国传统优秀文化,在这个过程中孩子们对传统而独特的染色工艺萌发了浓厚的兴趣。依据《指南》中指出“尊重幼儿的兴趣和独特感受”这一指导思想,我们根据孩子们的兴趣点,连续开展了数周扎染系列活动。老师带着对扎染活动感兴趣的小朋友,一起认识扎染、走进扎染。

首先对于怎样扎染,需要什么材料,以及材料应该怎样使用等方面,根据孩子们的反馈,我们设计了一份调查表,希望他们能够通过调查记录的方式,初步了解扎染的粗浅知识。 孩子们通过调查发现自己和别人的调查结果并不完全相同。我利用起床后的时间,开展了集体的分享讨论,当孩子们发现不同时鼓励他们共同探索,一起寻找答案。

首先孩子们在班级的各个地方收集到扎染时可能需要的材料,材料大概分为二类,第一类是基础材料,第二类是为了丰富扎染效果的花式材料。材料收集好了,孩子们已经迫不及待进入到扎染区开始扎染。孩子们用自己的方式,初次体验染料与布之间的联系。初次操作是随意而又愉悦的,受直观形象思维的影响很多孩子把布平铺着染。忘记扎染中重要的“扎”,结果染出来的跟想象的差别太大,这个问题引发了孩子们的思考,推动着他们不断调整……

是扎染的步骤不对吗?听到孩子们的讨论后,老师带着他们一起观看了关于扎染步骤视频,通过视频他们惊奇的发现自己竟然省了一步。在后来的讨论与反思中孩子们一起提炼扎染步骤。并用自己的理解画了出来。通过尝试正确步骤 ,发现染出来的布跟第一次染的区别并不大,他们又开始猜想是不是别的原因?

是染料倒多了吗?经过反复的尝试发现滴管染色比直接用染料瓶倾倒会减少染料滴到地上或是桌面上的问题,但是并没有解决混色问题。孩子们对此并没有放弃而是在积极寻找别的原因,终于他们将问题聚焦在了捆扎上。

是捆扎的不好吗? 孩子们相互交流自己的想法,但最终也没办法肯定自己的想法是不是正确的,看到孩子们的困境我决定介入他们的游戏,告诉他们如何正确捆扎。为方便孩子们的学习,我们将捆扎的步骤画出来并展示在扎染区,供想要扎染的孩子们进行模仿。 经过反复的扎与染他们还发现皮筋捆扎的距离也会影响图案的形状,经过几次的皮筋捆扎后,他们有又了新的想法。

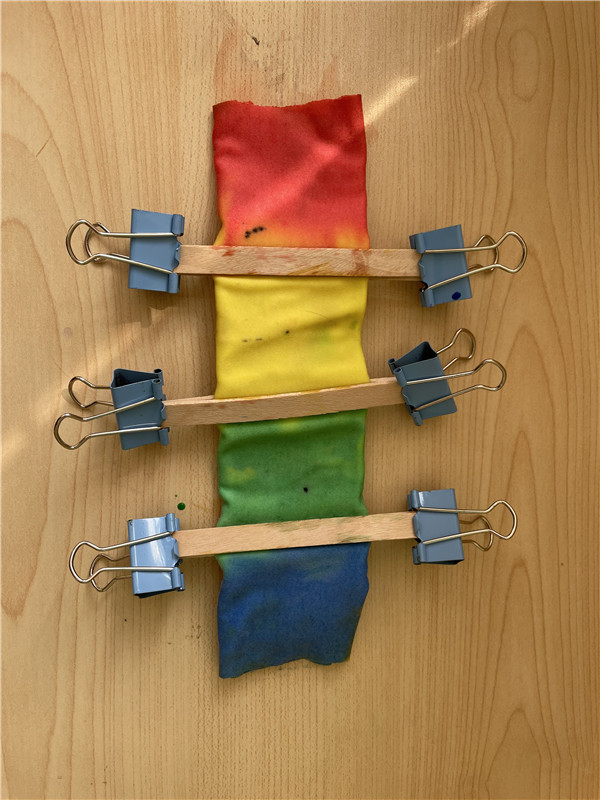

创新捆扎大比拼。孩子们开动脑筋,尝试运用新的材料进行扎,操作过程中发现冰棒棍可以代替绳子,燕尾夹能够夹的很紧,但是操作起来很困难,需要把它按在桌子上使出全身力气才能打开。随着孩子们不断的寻找材料、亲身体验,直接感知各种工具和材料之间属性,相互融合后的变化,在反复的猜测与验证中体会扎染的魅力。遇到问题积极探究,从而解决疑问,孩子在这个过程中不断积累自身经验,开拓思维的同时也丰富了审美情趣。

通过前期积累的经验,孩子们又有了更加大胆的想法,想要尝试扎染更加复杂且具有创意的作品,有小朋友提出通过先画设计图,然后根据设计图染。孩子们的设计受到前期扎染的影响,设计图偏简单,也为后来成功扎染奠定了基础。设计图被成功染出提升了孩子们对扎染的自信心,同时也激发出更强的探索欲。这时有小朋友发现晾晒区已经被晾晒满,刚染的也已经没有地方可以晾晒。怎么办呢?很的孩子想要把已经晾好的布再利用,于是就开始了创意装饰画。

在活动过程中,孩子们用自己的方式不断的探索、学习,解决一个个难题,每一次扎染都是一种全新的体验,看着一块块白布在自己的手中变成独一无二精美作品,感受着传统工艺独特魅力,不仅提升了自信心和自豪感,同时也体验到扎染活动本身的无限乐趣。

摄影:班级教师 撰稿:俞洁 审稿:毕大华

(建议使用1024×768以上分辨率 IE8.0及以上版本浏览器)

皖公网安备 34010302000576号

皖公网安备 34010302000576号开办者名称:合肥市庐阳区电化教育协会