合肥市直属机关幼儿园:防患于未然 演练中成长

根据合肥市地震局、合肥市教育局和合肥市应急管理局下达的《关于全市第六个“防震减灾宣传、演练月”系列活动总体安排的通知》,为了提高师生的应急避震能力,深化师生的防震减灾意识,确保师生在地震预报发布或地震发生后,能够快速、有序、高效地实施地震应急工作,最大限度地减轻地震灾害造成的损失。合肥市直属机关幼儿园于2021年5月12日开展了“防震应急疏散演练活动”。

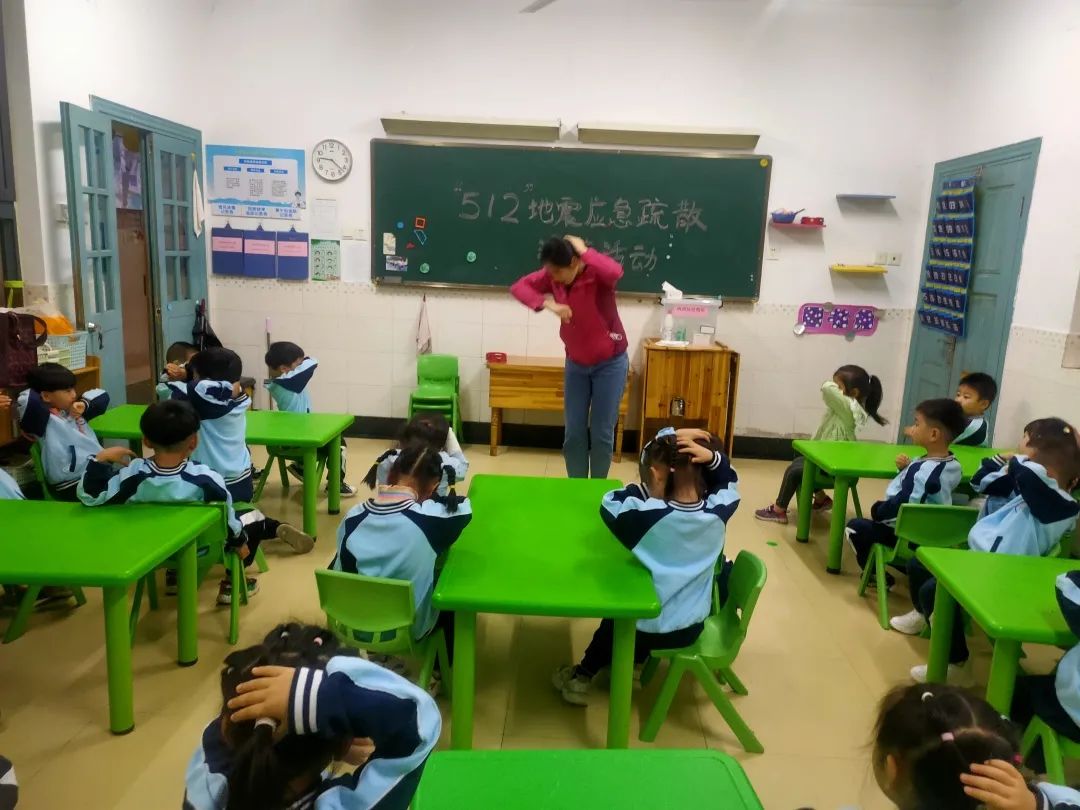

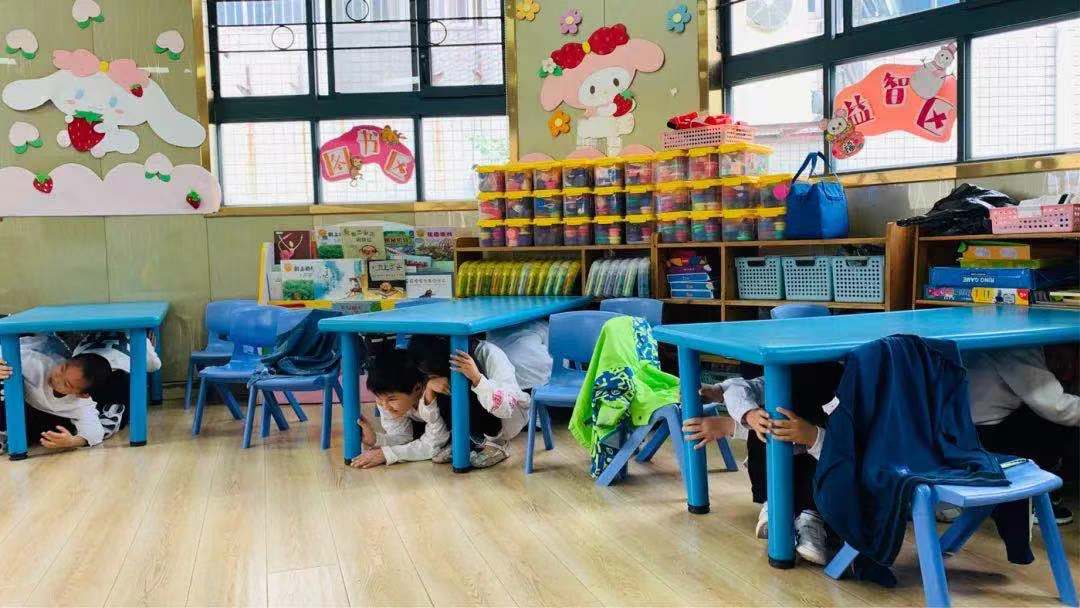

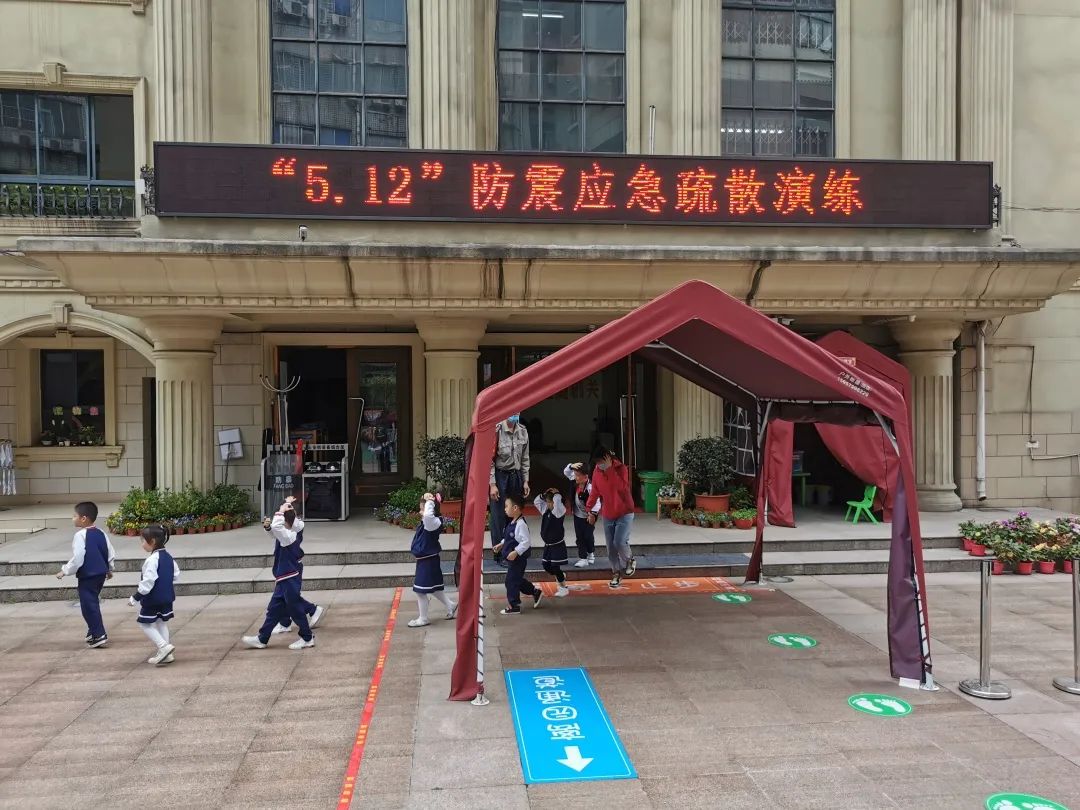

本次应急疏散演练主要针对位处教学楼的10个班级及后勤各部门如何在地震时利用安全应急通道进行疏散。演练前,市直幼提前召开了“512防震应急疏散演练”部署会,要求全体教职工提高安全意识,认真做好安全引导工作。力争演练活动中做到分工明确,责任落实到个人。为了将演习活动做实做细,演习前,各班还先进行了防震知识的宣传教育活动,开展各种形式地震知识以及避险的教育,让幼儿熟悉、学习并练习应急避震和安全疏散的方法。

2021年5月12日上午9点40分,随着校园内响起的第一次短促的哨声,各班师生用双手抱住头,快速而有序地快步撤离到了操场指定的地点,确保无人走失。到达各班指定地点后,各班教师第一时间清点班级人数,并向总指挥长汇报。

在本次演练中,幼儿园加强和部署各楼道、走廊及安全出口各个关键位置的引导人员,做到明确分工,责任落实到个人。在活动中教师不断安抚幼儿情绪,提醒幼儿在行进中不惊慌,听从指挥,同伴之间避免推挤和冲撞。

通过此次疏散演练,幼儿园全体师生初步掌握了应对地震时采取的防护措施和逃生方法,师生自救自护、紧急疏散的应变能力得到了提高。今后,我园将继续开展一系列安全教育活动和演练活动,并将此类安全教育活动作为幼儿园教学活动的重要组成部分。

地震是一种常见的自然灾害现象,面对突如其来的“猛兽”,该如何能科学避险、防震减灾呢?

★室内逃生避险:

1.地震发生后,应保持冷静。破坏性地震,从地震发生到房屋倒塌约有10秒左右时间,若来不及逃出屋外,寻找相对安全的地方躲避;

2.选择卫生间、储藏室等小开间的地方躲避,也可以躲在承重墙墙根、内墙角、暖气旁边等易形成三角空间的地方;

3.寻找掩护物(如躲在坚固的桌下,或用盆、枕头、手臂遮挡头部),蹲下或伏地蜷缩,脸朝下,用手抓牢固定物体(如水管、栏杆);

4.远离房屋外墙,远离窗户和吊灯,千万不要跳楼;

5.在地震停止前一直待在室内,直到确定安全后再逃出。离开建筑物时,请使用楼梯,不要乘坐电梯。

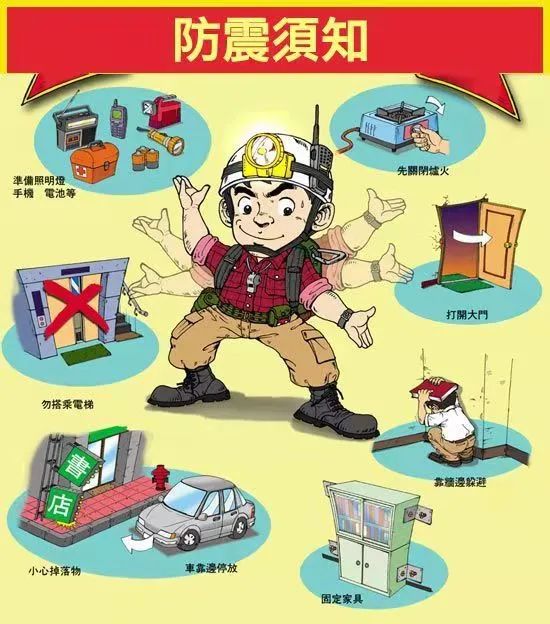

★做好防震准备

1、家庭成员平时要熟悉地震知识,掌握基本的地震方法,震前震后都不要听信和传播谣言。

2、发布临震预报后,家庭内应准备好食物、水、手电筒、毛巾、简便衣物、塑料布和简易帐篷、收音机、呼叫机等,对煤气、电闸等做好关闭的应急准备。

3、易燃易爆、剧毒物品不宜放在室内,要妥善安置。较高家具上不堆放笨重物品。

4、房屋正门、楼道、走廊内不堆放杂物,以利人员疏散。

★压埋后自救:

地震时如被埋压在废墟下,一定不要惊慌,要沉着,树立生存的信心。地震后,往往还有多次余震发生,处境可能继续恶化,为了免遭新的伤害,尽量改善自己所处环境,设法脱险。如一时不能脱险,不要勉强行动,应做到:

1.保持头脑清醒,若手能活动,清理口鼻和眼睛中的泥沙,保持呼吸道通畅,可用毛巾、衣服等捂住口鼻,防止灰尘造成的窒息;

2.设法将四肢解脱,尽力逐步清除压埋物,努力挣脱出来;

3.注意外部动静,伺机呼救。尽量节省体力,不要长时间呼喊,可用敲击管道和吹哨子的方法呼救;

4.尽量寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援。

5.如果受伤,要想法包扎,避免流血过多。

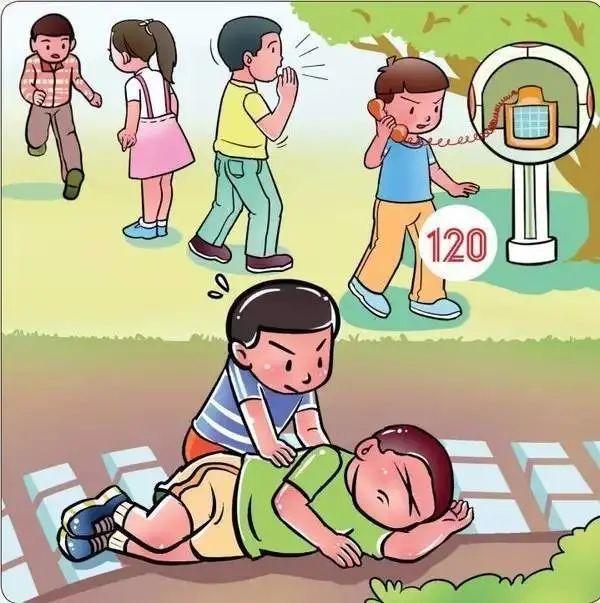

★地震现场急救:

1.在地震现场开展救护,必须确保环境安全和做好个人防护;

2.对呼吸心跳骤停的伤病员立即进行心肺复苏;

3.对休克伤病员,有活动性出血的须立即止血,若无骨折,将伤者双腿抬高15°-20°,并尽量减少搬动。地震造成的休克往往伴胸腹外伤,要迅速转送医院。

4.开放伤须尽快清除伤口周围泥土,用敷料或其它洁净物品包扎、止血。地震造成的伤口较深,破伤风和气性坏疽发生率较高,应尽快送医院彻底清创,注射破伤风抗毒素;

5.对四肢骨折伤病员,选择一切可利用的方法进行妥善固定后迅速转送医院;

6.脊柱骨折在现场不易被发现。因此,搬动和转送伤病员时要格外注意。怀疑颈椎损伤,搬动时要保持头部与身体轴线一致;怀疑胸腰椎损伤,搬动时身体保持平直,用硬板抬送,防止脊髓损伤;

7.长时间压迫的肢体在解除压迫时,可能出现“挤压综合征”。对此类伤病员,须专业医务人员到场处置,防止出现肾功能衰竭等严重后果;

8.处理外伤时,异物插入勿要拔出,内脏脱出勿要还纳,包扎、止血后,立即转送医院。

(撰稿:王家佳 王靖如 编辑:范紫娴 审稿:谢晓明 桂清)

(建议使用1024×768以上分辨率 IE8.0及以上版本浏览器)

皖公网安备 34010302000576号

皖公网安备 34010302000576号开办者名称:合肥市庐阳区电化教育协会