松下问童子

合肥市新农小学位于城市边缘,是一所较为典型的留守儿童聚集的乡村小学。2013年秋季,该校提出“源教育”办学思想,学校自此朝着更明确的目标向前发展。不到两年的时间,学校做了诸多重要的工作,包括校本课程——“源课程”的开发和实践。全体师生在这一过程中体验了学校的变化,见证了学校的发展。新农小学人深谙课堂是教育教学的主阵地,而今,他们又呈献了精彩的“源课程”案例——《校园东墙有青松》,以极富创意的形式把人引入诗的意境。生本课堂、课程融合、学生自治……这一课例所包含的诸多元素,向人们展示了课堂的丰富与宽广,更证明了每一所学校都有因地、因校制宜的可能。

“源课程”源于什么

春夏之交,万物生长。新农小学教学楼前的草地上早已摆上了课座椅,校园东墙边的一排松树在阳光下挺直地立着。踏着孩子们成长的节拍,“源学习”将在这一排松树下进行,这里是当天的“源兮学堂”。源,源于大自然是孩子成长的最好地方;源,源于孩子的成长是符合自然规律的,他们听见了自己的声音。

源于自然

上午9:00,二年级的一节室外课——《校园东墙有青松》正式开始,只见孩子们分组围坐,授课老师钱朝阳走进了草地上的“源兮学堂”。

简短的导入后,老师将话题引向了青松——“大家看,学校东边围墙那儿有一排松树,一年四季都是青绿色,我们一般称它们为青松。东墙边的青松一共27棵,别看这些青松安静地立在那儿,其实它们就是书本。如果我们能用身边的事物来学习,会很愉快,会让我们不知不觉就成了有学问的人。今天,我们‘读自然’就从身边的青松开始——”

于是,老师给各小组布置了本节课的学习任务:观察校园东墙边的一排松树,找出所在组最喜欢的一棵松树,并说出理由。观察时,可远看、可近看、可到楼上看;可摸、可闻、可抱。

这就是“源课程”所倡导的充分利用自然资源,来作为“源兮学堂”的课程资源。

源于感受

笔者随着其中的一个学习小组来到了南边的第二棵松树前,五个人的学习小组,一个女孩是组长,其余四位是男孩。

“你站在树下近看,我从侧面看,你从操场上看……”组长如此这般进行了分工。

孩子们站到了各自的位置。

每个孩子都选择了一种姿势,或立,或坐,或蹲,或抱……他们安静地感受着。

时间过去了三分钟。

然后,小组交流开始了。长辫子的女组长征求了一下意见,确定按观察时从远到近的顺序说,四个男孩子按顺序自动排好队。

第一个发言的男孩语速很快:“我在远处操场上看,我们的青松松枝很密,堆在一起,像一个‘2’字,更像一条小龙,很奇怪!”

第二个男孩很自信,说话有腔有调:“我站在不远处看,我们的青松松枝很多,就像一大团云彩一样,让我感到很吉祥。”吉祥?教师连忙问道,“吉祥”是什么意思?他仍然有腔有调地说:“吉祥是幸福、美满、美好的意思。”

接着组长说:“我从侧面看,我们组的这棵青松很粗壮,它弯曲的姿态很优美,让我想到了黄山的迎客松。”她的表情很丰富。

接着发言的是一个很老实的男孩,他说:“我站在树冠下看,它的松枝很茂密,让我想到了一个成语,就是遮天蔽日。”

最后发言的男孩弱弱的,他用手自下向上比划了一下:“我是从下往上看的,它的树枝弯弯曲曲的,一阵风吹来,树枝动起来了,就像一条条小龙在动。”

此时,老师召集各小组集中交流,各小组的小朋友们瞬间聚拢在老师面前。他们个个脸上都是欣喜的神情,有的小朋友发梢上还湿湿的,那是因为春雨的滋润。

这就是“源课程”所提倡的学习方式,即学生学习过程中的观察、感受,并且听见自己的声音。

源于合作

在老师的安排下,各组在全班同学面前交流各自的发现。

第一小组的小朋友们上来了,精神抖擞。钱老师提醒说:“室外发言,请你们大声些,其他同学注意倾听。”

第一位小朋友说:“ 我站在远处的操场上,看到我们的第十七号青松站在那儿,很高很高,比学校的三层教学楼还高。”

第二位小朋友说:“我在树下看,看到它的树干很粗,我用双臂去抱它,刚好能抱得过来。”

第三位小朋友说:“我们的第十七号青松树干从下面到中间都没有松枝,光溜溜地向上长,有直直的力量。”“直直的力量?”老师有些疑惑,用眼神在追问。小男孩不知道怎么解释,旁边的大眼睛男孩说:“就是一直向上的力量。”

第四位是大眼睛男孩,他说:“我抱着树干从下往上看,它长得很正,很漂亮,很有力量。它的松枝都在树干的上部,每根松枝都向上长,像是需要更多的雨水和阳光。”

······

此时老师点评:“第一小组让我们感受到了一棵向上的、有力量的青松。”

第二小组上台汇报交流了。

他们上来后,很快安排了发言的顺序,然后组长大声说:“我们选择的是第十三号青松。我们将按照从近到远的顺序说。”

“这棵青松和别的青松不一样,它是和伙伴一起长大的。我从下往上看,它也很直,也很壮。”第一个发言的男孩说话不紧不慢。

“我站在第十三号青松和第十二号青松中间。第十三号青松松枝向北长,向东长,向西长,就是不向南长。第十二号青松松枝向南长,向东长,向西长,就是不向北长。”第二个发言的是一个看起来很机灵的小女孩。

“我站在不远处向上看,”组长是个很文气的男孩,“这棵青松在蓝天的映衬下格外漂亮!”他的语气很重。

“我站在操场上看,它的松枝都扭在树干的一边,看起来像是在跳舞。”发言的男孩有些腼腆。

“我跑到远处去看这两棵青松,它们的样子非常亲密,树冠都连在一起了。我眯起眼睛去看,那树冠就成了一座漂亮的小山 。”精干秀气的小男孩眯起了他的小眼睛。

他们赢得了大家热烈的掌声,小朋友们投去羡慕的目光。

两组的台上汇报交流,没有太多的重复,没有上台后的无语,没有什么语言和内容的错误。二年级的小朋友,将自己的观察和感受,用自己的话在众人面前说了出来,这是一种有序而有效的合作。

这就是“源课程”的小组合作学习模式,自课开始,至课结束,老师五次采用分组学习、讨论、汇报、表演、读诗歌的方式,自己只是几个教学板块之间的组织者,小组汇报交流时的引导者。这个过程中,老师只有简单的几句话,甚至只是一个眼神、一个微笑、一个点头。

源于内心

听完分组交流后,老师总结说:“春暖花开,你们看到的青松生机勃勃,可是同学们还记得刚刚过去的冬天吗,还记得大雪纷飞时青松的样子吗?我想起了上学期我们学习的陈毅元帅的诗《青松》,我们一起来背一背。”

“大雪压青松,青松挺且直,要知松高洁,待到雪化时。”同学们一齐背诵起来。

“陈毅元帅看到大雪飞扬,青松依然挺拔时发出了自己内心的声音。如今春日暖阳下,雪早已融化,一棵棵高洁的松树屹立在我们眼前。同学们,请你们合上双眼,在头脑中回想一下刚才你们认真观察的那棵松树的形象,倾听一下自己内心的声音,想一想你有什么话要对这棵松树说?然后,请你们以小组为单位说一说,或者演一演。”钱老师说。

孩子们轻轻地合上双眼,在松树下安静地站立着。

时间又过去了三分钟。

然后,各小组选定了一个地方,或坐或站,组员们的小脑袋又凑到了一起。

很快,他们便敲定了表达的方式,或发言交流,或排练表演。

第一组选派一位代表上台说一说。

作为代表的小女孩有些紧张,张嘴就说:“松树爷爷,秋天的时候,樟树呀,杨树呀,都要落叶,您会落叶吗?松树爷爷,您长得这么高大挺拔,我们都很佩服您。松树爷爷,冬天的时候,您不怕寒冷,夏天的时候,您不怕炎热,您真了不起!”老师问她,这些话都是你一个人的吗?她赶忙说是三个人的,其中第一句是她自己的。

第二组也是选派代表上台说一说。

“我们组每一个人都有一句话,一共六句话。”又是那个大眼睛的男孩,他不紧不慢地说:“松树伯伯,您夏天热不热?冬天的时候,您的树皮没有我们的棉袄厚,您不怕冷吗?松树伯伯,您寂寞吗?您开心吗?松树伯伯,您是吃什么喝什么长得这么高的?松树伯伯,您的松枝只有树干的上部才有,难道您没有其他松树那么老吗?”

······

最后一组是上台表演,组长是导演。

他让两位组员贴在一起,四只手从不同方位伸出来,表演大树。让两位组员侧身弓步伏在大树的脚上,表演泥土。然后,他开始说话了:“青松伯伯,您怎么这么像我们人类呢?您的树干像我们的身体,您的松枝像我们的双手,您的松针像我们的头发,您的树根像我们的脚。为什么呢?”“因为我们也有生命啊!”大树很有力气地回答。

他们的表演再次赢得了掌声。

孩子们的发言和表演或许简单而稚嫩,但这是他们的创造。从对大树的提问到角色的分配、台词的创作,再到动作的编排,都是他们自己的选择。

“源课程”源于选择,源于孩子们内心的声音。

源于灵性

“听了同学们的诉说,我很佩服你们,因为你们发出了自己内心的声音,说出了自己想说的话。同学们,其实早在唐代,大诗人李白面对青松时也发出了自己内心的声音,你们想不想去听一听?”“想!”孩子们异口同声地答道。

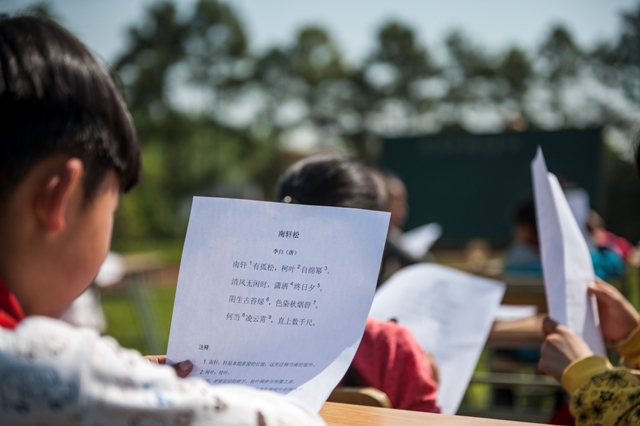

钱老师在黑板上写下了“南轩松”三个字,字体刚劲有力,潇洒如松。接着老师发给学生一张印有《南轩松》这首诗的纸。

南轩有孤松,柯叶自绵幂。清风无闲时,潇洒终日夕。

阴生古苔绿,色染秋烟碧。何当凌云霄,直上数千尺。

老师先带读一遍,接下来请小组长带领小组成员练读,然后小组之间说说自己读懂了什么。大家你一言,我一语。“我读懂了南边的窗户旁有一棵松树。”“我读懂了清风不停地吹着。”

“我读懂了松树非常潇洒。”老师问:“潇洒是什么意思?”大眼睛男孩说:“我知道,我知道,潇洒有两种意思,一是指松树长得潇洒,还有是指松树很自由。”老师的笑容一下子很开很开。

“同学们,今天我们观察了校园东墙的青松,回忆了冬天雪松的高洁,感受到了南轩松高远的志向,‘读自然,致良知’,希望同学们好好向青松学习,做一个坚强、高洁、有远大志向的人。”教师恰到好处地补充了李白的《南轩松》,让小朋友们在观察、感受、表演过松树之后,再读诗歌,那是一种水到渠自成的境界。

“源课程”源于灵性,源于对儿童的尊重和对学习的植根。

“源课程”的多视角解读

元素一 诗意盎然

有人说:诗意的课堂应该有情感的交流、智慧的碰撞和思维的沟通;更有思想的传承、精神的孕育和生命的对话。诗意的课堂是神奇的,熏陶着学生的灵魂;是智慧的,给予学生以力量。诗意的课堂是一种人生的享受,是一种生活的体验,是一种人格的提升,是一种思想的撞击,是一种生命的感悟。按照这个标准,《校园东墙有青松》这节课无疑是诗意盎然的。从观察感受青松、跟大树说话到小组交流,再到古诗的诵读,学生感受到了松树的品格、合作的力量、经典的浸润。开放的课堂,滋养了每位学生的灵性。

元素二 课程融合

当被问到是否喜欢室外课时,几乎所有的孩子都兴奋地直点头。蓝天、大地、花草、树木、阳光……大自然中的每一个元素,都是一种载体,融合课程就是在生活中学习,跨学科领会。在新农这块水源保护地带,有成片的林木,有栖息于斯的群鸟,有风和雨露、林荫和霜雪,有虫子的喜怒哀乐,有花草的生死荣衰。学校把这些资源导出来,成为课程,让儿童的灵性闪闪亮亮,晶莹如珠。所以,《校园东墙有青松》不是具体的某个科目的课,它融合了语文、科学等诸多因素,是课程融合的有益尝试。

元素三 学生自治

在庐阳区教育体育局开展《区域性推进学校现代公民教育的实践研究》的大背景下,新农小学开展了《“学生自治”:儿童公民意识培养的新路径研究》,把学生自治置于学生发展需求之中,让学生自治从学习自治开始;追寻学习自治的起点,让学习从听见自己内心的声音开始。

在《校园东墙有青松》课例中,所有学生都发出了自己内心的声音。而且,大家还能听见同学的声音。在“小组合作学习”中,大家能与同学进行好的交流,真诚的交流,在快乐的交流中有了新的想法、新的问题、新的发现。同学们的学习就会一天天进步,能力就会一天天提高。

元素四 生本课堂

新农小学的“源兮学堂”展现的是一派热火朝天的学习场面,学生时而独立思考、时而热烈讨论、时而精彩表演……校长程仕中说,“源课程”体现了生本理念,它提倡学生“听见自己内心的声音”,这样课堂就会呈现出这种崭新的面貌。

学校实施课堂教学改革,以学生内心的感受为标识,通过学生独立与合作并存的观察、感受、讨论、表演、质疑等方法来实现学习目标,把课堂让位给学生,更加注重学生自身学习的意识、情感、方法、态度,不断探索“源课程”的有效策略与方法,充分发挥小组合作的作用,提高学生自主参与、自我探究、主动发展的能力。

链接

“源课程”释义

新农小学所处的大杨镇与三十岗接壤处教育资源特别丰富,安静的自然环境蕴含着宝贵的课程素材,而农村的孩子内心特别安静,伙伴认同感特别强。根据这些特点,学校提出“源教育”的办学思想,进而开发“源课程”。

新农小学“源教育”的主旨包括:学习之源——关注地域课程对儿童学习的植根;发展之源——关注内心安静对儿童发展的孕生;人格之源——关注伙伴认同对儿童人格的涵养;公民之源——关注学生自治对儿童知行的引领;生命之源——关注自然环境对儿童生命的养正。

“源课程”是指从学校所处的乡村自然环境和生活环境中进行分离,进而统合、导出的课程资源,再结合学生生活状态,以儿童发展目标之一——学习植根为目的进行植入,形成独特的学习内容、学习方式,且在过程中形成稳定的审美体验的系统化课程。该课程与国家课程目标相一致,与国家课程内容相融合,使整个小学阶段的学生学习能够活起来,长起来,美起来。

袁芳/文 杨子龙/图

庐阳教育体育信息网 版权所有 皖ICP备05022329号-1 技术支持:龙讯科技

皖公网安备 34010302000576号

皖公网安备 34010302000576号

开办者名称:合肥市庐阳区电化教育协会

(建议使用1024×768以上分辨率 IE8.0及以上版本浏览器)

皖公网安备 34010302000576号

皖公网安备 34010302000576号开办者名称:合肥市庐阳区电化教育协会